Sie galt als modern – und verschwand doch vor 40 Jahren in einem Dezember-Orkan fast spurlos im Atlantik

Es ist der 12. Dezember 1978. Ein Vorweihnachtstag, typisches Hamburger Schmuddelwetter. Es ist noch dunkel, als um sechs Uhr früh bei Hapag-Lloyd in Hamburg das Telefon klingelt. Die französische Küstenfunkstation Bordeaux-Arcachon teilt mit, dass die „München“ um 3.10 Uhr in einem Atlantik-Orkan einen Notruf abgesetzt hat und seitdem nicht mehr erreichbar sei. Dass dem Schiff und seiner Besatzung etwas Ernsthaftes zugestoßen sein könnte, scheint jedoch unvorstellbar.

Die „München“ ist kein gewöhnlicher Frachter. Sie ist eines der größten, modernsten und sichersten Frachtschiffe der Welt. Was soll diesem technischen Spitzenprodukt, geführt von einer erfahrenen Crew, gefährlich werden können?

1972 lief die „München“ auf der Cockerill-Werft in Hoboken bei Antwerpen vom Stapel: stolze 261 Meter lang, 32 Meter breit, 37.134 BRT groß und ausgestattet mit einem 26.000-PS-Motor sowie den damals modernsten Navigations- und Sicherheitseinrichtungen. Die Jungfernfahrt führte in 35 Tagen von Rotterdam und Bremerhaven nach Charleston, New Orleans, Houston und zurück.

Es folgten 61 Reisen im Liniendienst, auf denen die „München“ mehrmals schwere Stürme unbeschadet überstand – ein Schiff, zuverlässig und sicher, dem seine Mannschaft vertraute. Auch die 62., die Weihnachtsreise 1978, schien reine Routine. Unter der Führung von Kapitän Johann Dänekamp verließ die „München“ am frühen Morgen des 7. Dezember Bremerhaven Richtung Savannah. An Bord waren 28 Menschen, 25 Männer und drei Frauen. Das Schiff war voll ausgelastet, die 83 Leichter trugen 25.558 Tonnen Ladung, vorwiegend Stahlprodukte.

Archivfoto: Hapag-Lloyd

Erwischt vom Jahrhundertorkan

Das Wetter wurde zunehmend schlechter. In der Nacht auf den 12. Dezember geriet die „München“ nördlich der Azoren in ein Sturmfeld, das eine britische Wetterstation „Monster of the Month“ und „Jahrhundertorkan“ nannte – mit Windgeschwindigkeiten von über 150 Stundenkilometern und 15 Meter hohen Wellen. Ein Ausweichen gab es nicht, die Front zog sich von Labrador bis in die Biskaya. Dennoch schien „München“-Funker Jörg Ernst völlig unbesorgt, als er gegen Mitternacht dem Kollegen vom deutschen Kreuzfahrtschiff „Caribe“ mitteilte: „Wir haben schlechtes Wetter. Brücke ist beschädigt, Bullaugen eingeschlagen.“ Die beiden schlossen ihren entspannten Small Talk mit „gute Fahrt und bis demnächst“.

Drei Stunden später ist alles anders. Um genau 3.10 Uhr empfängt der Funker des griechischen Frachters „Marion“ einen schwachen Notruf, immer wieder verstümmelt von atmosphärischen Störungen: „SOS SOS SOS …“

Sofort morgens früh beginnt, geleitet von britischen und französischen Stellen, eine der größten Suchaktionen der Seefahrtgeschichte, ein beeindruckendes Beispiel internationaler Zusammenarbeit und Solidarität. 13 Flugzeuge und 110 Schiffe aus vielen Nationen durchkämmen unter schlechtesten Wetterbedingungen ein Gebiet etwa fünfmal so groß wie die Bundesrepublik. Doch die „München“ bleibt spurlos verschwunden. Ihre letzte gemeldete Position war, wie sich später herausstellt, falsch, und so gelangen die Retter erst spät in das richtige Unfallgebiet.

Archivfoto: Hapag-Lloyd

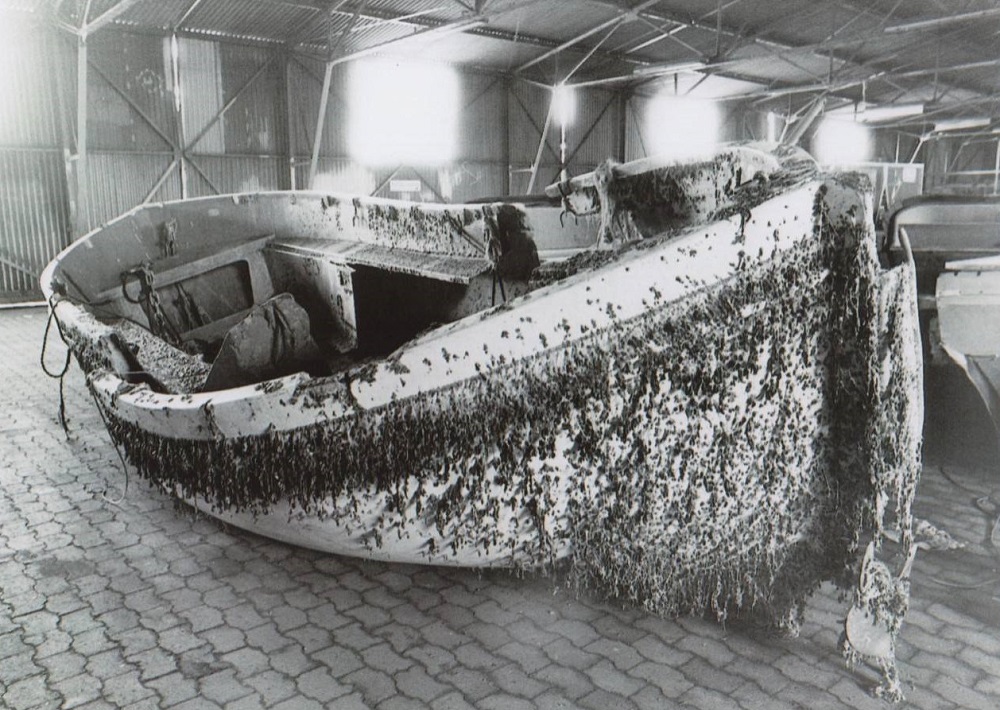

Zwei Monate nach dem Verschwinden der “München” wurde dieses Rettungsboot im Atlantik geborgen

Retter geben kurz vor Weihnachten auf

Zu spät, denn jede Hoffnung, das riesige Schiff noch schwimmend aufzufinden, zerschlägt sich, als einen Tag später, am 13. Dezember, gegen 11 Uhr vormittags die ersten Signale der EPIRB, der Emergency Position Indicating Radio Beacon, aufgefangen werden. Diese Boje schwimmt bei einem Untergang auf und sendet Funksignale. Etwa 30 Stunden nach ihrem Notruf muss die „München“ gesunken sein. Überlebende werden nicht gefunden. Zwei Tage vor Weihnachten geben die Retter auf.

„Uns erscheint unfassbar, was das Schicksal uns auferlegt hat“, fasst Hapag-Lloyd-Vorstandssprecher Hans Jakob Kruse auf einer Trauerfeier in Bremen die öffentliche Stimmung zusammen. „Ein großes, modernes Schiff mit einer erfahrenen, tüchtigen Besatzung ist gesunken.“ Auch der Tenor aller folgenden, umfangreichen Untersuchungen und der Seeamtsverhandlung ist einhellig: Es hätte eigentlich nicht passieren können.

„Es war nicht möglich, die Ursache für den Untergang mit hinreichender Sicherheit zu klären“, urteilte das Seeamt Bremerhaven schließlich. „Ursache war vermutlich schwerer Seeschlag, der zum langsamen Sinken des Schiffs führte und den Ausfall der Funk- und Maschinenanlage bewirkte.“

War also eine „Monsterwelle“ schuld an dem Untergang? Dass mitten im Nordatlantik-Orkan eine solche Urgewalt den High-Tech-Stolz der deutschen Handelsflotte einfach zerschlug, gilt heute als die wahrscheinlichste Erklärung für einen der rätselhaftesten Verluste der Schifffahrtsgeschichte.